原材料から何ができるか推測するゲーム

突然ですがクイズです。

下記の原材料から作られる商品はなんでしょう。

いりごま、鶏卵加工品、乳糖、砂糖、小麦粉、食塩、のり、大豆加工品、加工油脂、こしあん、さば削り節、みそ、乳製品、エキス、海菓カルシウム、パーム油、鶏肉粉末、でん粉、醤油、など

答えはふりかけの「のりたま」。

じっくり裏面を見てみると削り節やみそ、醤油など様々な調味料が使われていたり、さらにはこしあんが入っていたりしていて、この一袋のためにたくさんの試行錯誤が詰め込まれているのだな…!企業努力…!と感じてつい血湧き肉躍る。

原材料をじっくり眺めていくのって楽しい。逆に、裏面の原材料からなんの商品かを当てることってできないかしら。

さあ原材料ゲームを始めよう!おれもクイズに答えたかったので、奥さんにも買い出しをしてもらった。お互い2問ずつ、計4問です。

※パートナーの呼称は議論を呼ぶところですが、本人の希望により我が家では対外的には「奥さん」と呼んでいます

▼奥さんから第1問

畜肉(豚肉、牛肉、鶏肉)、 豚脂肪、 結着材料 、糖類、食塩、香辛料、たんぱく加水分解物、酵母エキス/ 調味料、酸化防止剤、発色剤ほか

奥:畜肉っていいなーと思って。

北向:確かに聞いたことない。すごいな、豚、牛、鶏肉全部入ってるんだ。そもそも畜肉ってなんだ…?

畜肉:牛肉・豚肉など家畜の肉。

出典 小学館 デジタル大辞泉

そうなんだ、身も蓋もないな。

北向:なんだろう、ミートボール?

奥:はずれ!

北向:違うよなぁ。結着材料というのが気になるなー。

奥:結着材料はポイントかも。

北向:結着されてるもの…なんだ、ハンバーグとか?

奥:ハンバーグじゃない、惣菜にしては味がないじゃん。

北向:あぁ、惣菜系ならもっと調味料が入るのか。味は塩と香辛料だけだもんなあ。

北向:発色剤も入ってる。

奥:それも納得感ある。

北向:豚脂肪。豚脂肪ってはじめて聞く言葉だな。

奥:ね。でも言われてみればああってなるかも。あれが豚脂肪なんだ、と思った。

北向:あーわかったかも、スパム!

奥:…違う。

もう全然当たらない。えー、結着されてるし発色もいいし、流石に当たったと思ったけども。

北向:全然わからないな、ヒントほしい!何のコーナーに置かれてる?

奥:おつまみコーナーにあるやつ。

北向:あ、サラミ!

奥:似てる!

北向:カルパスだ!!

ようやく正解だ。これ、結構むずかしいな!

でも、答えが分かるとそれぞれ原材料の意味が見えてくる。豚脂肪って、カルパスの白い筋の部分かな。牛、豚、鶏すべて使われていたなんて知らなんだ。

▼北向から第1問

なたね油、フライドガーリック、ごま油、唐辛子、フライドオニオン、砂糖、食塩、唐辛子みそ、パプリカ、すりごま、オニオンパウダー、粉末しょうゆ

奥:食べるラー油かと思った。

北向:あー。

奥:瞬殺だったね…

出題してから2秒。早すぎる。そんな、おれカルパスまでたどり着くのに10分以上かかったぞ。筆者が弱いのか、奥さんがやたらに強いのか。

北向:何でわかったの?

奥:パッと見て油がメインで、唐辛子に加えて、味、香りのする感じかな。旨みが見えた。

旨みって見えるんだ。

この人は見えている。原材料からゴールがかなりイメージできている。おれもそうやって解きたい!もう一問、お願いします!

▼奥さんから第2問

小麦粉、植物油脂、でん粉、乾燥ポテト、小麦たんぱく、砂糖、イヌリン、食塩、チキンエキスパウダー、香辛料、しょうゆシーズニング、 ハーブシーズニング、ガーリックパウダー

北向:小麦粉、植物油脂、でんこ…

奥:でんぷんだよ。

北向:でんぷん!!!!

「小麦粉」のすぐ後ろに「でん粉」って書かれたらさ、もうそれはでんこじゃんか。

北向:小麦粉がメインなんでしょ。そうすると、クリームシチューとか。

奥:はずれ、あなたも食べたことあると思うよ、この味はないけど。

北向:味の種類があるんだ……じゃがりこ?

奥:じゃがりこじゃない。

北向:そうかー、全然違う?

奥:広い意味では一緒かな。

北向:遠くはないのか、なんだ…

原材料を改めて眺める。イヌリンが入っているな、かわいいな。しまじろうの仲間にいそうだ。いや、今はイヌリンのことを考えても答えは出てこない。しまじろうのことは一旦忘れよう。

北向:じゃがりこの売り場を思い出そう…。

奥:売り場だと、棚はじゃがりこの向かいか、裏かくらい。

じゃがりこの裏とか人生で考えたことなかったな。これまで使ったことのない脳みその部分がフル回転している。

北向:ハッピーターンみたいな?

奥:それも違う!

答えを知ったあとに思い返すと、「チキンエキスパウダー、香辛料、しょうゆシーズニング、 ハーブシーズニング、ガーリックパウダー」が入っている時点でハッピーターンな訳がない。要はこの部分が味なのだろうけど…

北向:うまい棒?

奥:だったらコーン入っとるやろ。

北向:そうか、小麦粉だもんな。だーめだ全然分からん。「商品の名称」教えて!

奥:名称か〜。

もう最終手段である。

食品には原材料の手前に「名称」を書く決まりがある。のりたまなら「名称:ふりかけ」カルパスなら「ドライソーセージ」といった具合。要は大ヒントである。

はー、ようやく正解にたどり着いた。もうほぼ答えを教えてもらったようなものだ。ボールに触れば入るパスを本田圭佑から出されたサッカー選手である。

うーむ、なかなか筆者はコツが掴めないまま局面は最終問題!

▼北向から第2問

植物油、パン粉、小麦粉、濃厚ソース、魚肉シート(魚肉すり身、全卵、植物性たん白、でん粉、植物油、食塩、香辛料)、でん粉、香辛料、卵白、たん白加水分解物、植物性たん白、食塩/増粘剤

奥:濃厚ソースってなに?

北向:濃厚ソースなんて原材料でいいんだね。

表記のルールが分からない。濃厚ソースにも原材料があるのではないのか。

奥:油が最初だから、魚さえ無視したら焼き鳥の缶詰かなと思ったんだけど…小麦粉がわからん。

そう、今回はパン粉・小麦粉がポイント。流石にさっきのラー油よりはむずかしいかな。

奥:ビッグカツみたいな?

北向:いきなり当てたね!?

奥:やったー。

北向:焼き鳥の缶詰からの急ハンドルがすごい、なんで当たったの。

奥:ソースもあるし、増粘剤があるから、焼肉のタレかと思った。

奥:魚肉シートが使われていたから、それをミルフィーユ状にして、衣をつける。カツみたいに揚げてたら油が最初に表示されいるのはわかる。パン粉も納得がいく。

奥:ビッグカツあまり食べたことないけど、実際の肉を使ったらコストがかかるだろうし、魚肉で代用するのは有り得るかなーと思って。

淀みなく水のように流れるビッグカツ考察。食べたことのないおつまみの製造工程を、推理からここまで手繰り寄せることができるのか。

奥:魚肉シートをどう使おうかなと思ったら、ビッグカツかなと。

北向:天才じゃない?

すべての意味を理解して紐づけて答えてるじゃんか。このクイズのために生まれてきたのか?これはもう完敗です。

というわけで原材料ゲームをお送りしてきた。わかったのは筆者の原材料に対する解像度の低さと、奥さんの知られざる原材料才覚だった。楽しいなーこれ。

もうあと2問用意していたので、最後にクイズを出してお別れです。

▼北向より幻の第3問

いちご、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果糖、いちご濃縮果汁、りんご濃縮果汁、食塩/ゲル化剤(、pH調整剤、香料、着色料(紅こうじ、くちなし)

▼奥さんより幻の第3問

小麦粉、 チョコレート、マーガリン、砂糖、食塩/乳化剤、香料、カロテン色素

さあ一体これらを原材料としている商品はなんだろうか、それぞれ答えはこちら!

多分かなり難しい2問でした。みんなはどれくらいわかったかな?それでは、アデュー!

玉子豆腐にカラメルソースをかけるとプリンになるのでは

いつの日か、茶碗蒸しを食べながら「これ、かなりプリンだな」と思った。

卵がいい具合に固められており、それを器からスプーンですくって食べる。うん、プリンだ。でもそうするとこの銀杏が余計だな。鶏肉もいらないし、しいたけやかまぼこだってジャマをしてくる。

もっとこう、余計な具の入っていないシンプルな茶碗蒸しなら…そう思いを巡らせてハッとする。玉子豆腐じゃないか。玉子豆腐は、プリンだ。

プリンと玉子豆腐、イヌとニホンオオカミ

言うが早いか、真夏のスーパーマーケットに駆け込んで玉子豆腐を手に入れてきた。午前中でもうだるような、セミも鳴き止むほどの暑さだ。

玉子豆腐、子どもの頃好きだったんだ。食卓に並ぶと少し浮かれる、”あたり”のおかずである。付属の金色のたれも好きだったけど、今日はそれをカラメルソースに変え、スイーツへとお色直しをしよう。

子どもが浮かれる、付属のたれで食べる、という点でもプリンと玉子豆腐は類似している。イヌとニホンオオカミはルーツがギリギリまで同じだったと言われる。祖先のオオカミのうち、人間に家畜化されたものがイヌ、野生のままでいたものがニホンオオカミになったそうだ。

なんの話だっけ。

そう、だから、プリンと玉子豆腐は祖先が同じでもおかしくないんじゃ、という話。

カラメルソースを作ろう

玉子豆腐こそ購入したけれど、カラメルソースは家にあるもので用意できる。砂糖とその半量の水を鍋(フライパンだけど、鍋と呼ぶ)に入れ、弱火で煮詰めていく。

この時点では掻き混ぜないこと。鍋を揺らしながらしばらく様子を見ているとだんだんと泡立ち、粘度を帯びていく。

泡が小さくなると、やがて少しずつお馴染みのカラメル色へと変化していく。飴のような甘い匂いが立ちこめる。これ、これ。筆者は苦めのソースが好きなのでしっかりめに色が濃くなるまで火を通す。ちょっと目を離すと焦げてしまうので要注意だ。

火を止めたら、お湯を少量足す。

カラメルソースが固まってしまうのは水分が足りないから。最後にお湯を足すことで調整する。ここでお湯ではなく水を入れてしまうと温度差で固まってしまっていけない。

お湯が飛び跳ねるので蓋などで防御しながら足すのが望ましい。しかし筆者の右手は撮影用のiPhoneで塞がっている。散るのが分かっててお湯を注ぐ。散る。うわー。何かを犠牲にしなければ記事は書けないのだ。

というわけで好きな小皿に玉子豆腐を乗せ、

カラメルソースをかけたら完成!玉子豆腐プリンだ。

あ、筆者です。食べます。

スプーンでひとすくいすると、ほとんどプリン…いや、実際はちょっと角が立っているのがわかるだろうか。玉子豆腐がカラメルソースの隙間から顔を出す。まだ自我と戦っているのだ。

しかしその微かな玉子豆腐としての自我も、こうして口に放り込んで仕舞えば…

うーん?

甘い玉子豆腐だ。

この世に未解決の定理が増えた

結論から言うとプリンにはならなかった。出汁の風味やら塩味(えんみ)などがカラメルソースとがっぷり四つとなり、1+1=0.7くらいの食べ物になった印象である。決してまずいものでもない。でも、でもである。そうかぁ。

とはいえ、出汁を効かせたアイスだってこの世にはある。しょっぱさと甘みは十分に共存できる。今回はゴールまで辿りつかなかったけれど、きっとどこかで交わる世界だと思うのだ。甘みを抑えれば?もしくは玉子豆腐を一から作ることで調整できる部分も大いにあるだろう。

すぐに答えの出ない問いがあっても良いのだ。

数学の世界には「ABC予想」や「ホッジ予想」などまだ解決されていない数論が多くあると言う。そう、「プリン玉子豆腐予想」は今日、世界へと投げかけられた命題だ。

ただし、江ノ島杯の締切に間に合わなくなるため、この未解決問題は未解決のまま提出しようと思う。

<この記事は江ノ島杯に向けて執筆した記事です>

国旗の話をしよう こぼれ話 Vol.1 〜フランスとスペインとアンドラ〜

先日デイリーポータルZで『国旗が好きだ。国旗の話をしよう』という記事を寄稿させていただいた。

https://dailyportalz.jp/kiji/lets_talk_about_flags

これこれ。

記事の最後にも書いたけれど、だいぶ文字数が多くなったのでカットした部分がある。せっかくなので少しずつ記事に入らなかった部分を書いてみようかな、というのがこの記事の主旨である。

次回があるかはわからないけれど、第1回はアンドラの国旗について。

あまり馴染みのない国かもしれないけれど、フランスとスペインに挟まれた小さな国である。話したいのは、この国旗の成り立ちについて。

記事中でも触れたが、様々な成り立ちのある国旗のなかには外を意識して作られたものもある。

ホンジュラスの5つの星なんかは、中央アメリカ連邦から5つの国(ニカラグア、ホンジュラス、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ)に分かれた際に「この5つの国は今後も仲良くやっていきますよ」というメッセージが込められていたりする。

- - -

で、アンドラなのだけど、先に述べたようにこの国はスペインとフランスという大国に挟まれた国民8万人ほどのミニ国家。国のトップがフランス大統領とスペインのウルヘル司教(ざっくりいうとこの地域の宗教上のえらいひと)というほどこの2国に体を預けている国なのだ。

その姿勢が国旗にも現れており…

実に、フランスの青を、スペインの黄を、両国共通の赤を受け継いだ合作の国旗だったりする(中心部は国章)。さすが国防までフランス、スペインの両国に委ねる国である。

200近い国旗があるけれど、たぶん合作の国旗はこのアンドラだけ、のはず(他にあったらご教示ください)。そういった意味でもとても興味深い国旗であり魅力的だ。

ある日突然お腹が空いた

お腹の空かない子だった。

というか、お腹が空いたことがなかった。1食や2食くらい抜いてもなんら問題がない。飲食費が支給された日などはご飯を食べないことでそのまま懐に入れるなどしていたと思う。何せ食べても食べなくても変わらないのだ。

転機は確か中3のころ、ある日突然お腹が空いた。

びっくりした。いきなりお腹をぎゅっと掴まれるような未知の違和感を覚えその場にうずくまる。盲腸だろうか、胃潰瘍だろうか、不安に苛まれお腹を押さえながら考える。頭の中では救急車のサイレンがリフレインしていた。なんのことはない、その日の昼飯を抜いていただけだった。これが空腹なのか、と思った。

それ以来、空腹とはとても嫌なモノなのだと考えを改め、とにかくお腹を空かせないようになった。今でもかならず1日3食以上食べるし、社内の誰よりも早く昼に入る(弊社は休み時間が決まっていない)。

今でもお腹が空くと、お腹が空くことのなかった人生の前半を思い出す。あれはなんだったのだろう。雷に打たれたような転機って誰しもあると思う。おれは突然お腹が空いたことがそれのような気がしている。

無印良品のイヤーマフが地味に、でも確実に進化している

今日は東京にも雪が降った。

といっても本当にぱらつく程度で積もることもなかったけれど、まぁでも寒かったのだ。つい数日前は「オッ、春か!?」という暖かさだったというのに、人々を油断させておいてしっかりと本気を見せてくる、冬の常套手段である。

- - -

まわりにずっと薦めている防寒具がある。それが無印良品のイヤーマフである。いわゆる耳当てだ。

無印以外のものでもいいのだけれど、こいつはいわゆるカチューシャのように上からかぶるのではなく、後ろーー後頭部から持ってきて耳に当てる。

ヘアセットなどしていても髪型がつぶれることなくつけることができるので、男性でもつけやすいのだ。

耳当てもせず寒がっているひとは一度だまされたと思ってつけてみてほしい。冬を生きやすくする手段は耳を塞ぐことだったのか、と気づかされると思う。

耳をイヤーマフ、鼻はマスクで覆い、首をマフラーで塞いだらモッコモコのダウンを着る。そこにおしゃれはない。ただ、暖かさがある。いいのだ、おれは寒いのは嫌なのだ。

- - -

で、ここからが本題なのだけど、そのイヤーマフが知らぬ間に進化していた。気づいたきっかけは毎年使っていたイヤーマフの紛失である。耳がちぎれそうになりながら無印へ駆け込み、新しいそれを買うとあることに気づいたのだ。

「あれ、イヤホンがしやすくなってる」

そうなのだ。イヤホンがしやすくなっていたのである。というのも、今までは耳当て部分がみっちり中が詰まっていたので、イヤホンの上からそれをつけると、どうしても耳が圧迫されて痛かったのだ。もう、それはそういうものなのだと思っていた。

しかし新しいイヤーマフはというと、耳当ての中が空洞になっており、それを覆う形で布が張られる、という工夫がされていたのだ。ボンゴとかの太鼓をイメージしてもらえればわかるだろうか。

リニューアルした理由は定かではないが、おそらくイヤホンのしづらさを解消させるためだったのではないかと思う。気づいたときには「もう!」と思った。もう!無印ったら本当に静かに改良を重ねるんだから!である。

無印はいつだってそうなのだ、コロコロクリーナーのテープがいつの間にかちぎりやすくなっていたりなんだり、すーぐお客様の声を反映して改良してしまうのである。

「身のまわりのものを無印で揃えたくねぇー」という反骨心もありながらどうしてもわくわくと足を運んでしまうのは、この開発のスピード感にあると思う。

無印の商品を紛失した時、それはピンチではない。「もう!無印ったら!」に触れる絶好のチャンスなのだ。

2018年書いた記事をざーっと振りかえる

2018年も最終日、ひとは今日を大晦日と呼ぶ。月末を「晦日(みそか・三十日)」と呼び、その年最後の晦日を大晦日と呼ぶのだそうだ。

まぁそんなことはさておき、2018年はけっこう頑張って記事を書いたので、ちょっと自己満足のためにまとめさせてください。帰省したりなんだりでやることなくて暇だったらよかったら読んでね。

1月

デイリーポータルZ(以下DPZ)で記事が2週に1回となったのがこの1月(今までは月1だった)。2記事ともわりと評判がよくその月のMVPをもらった今年のハイライトだ。1年のピークが早かった。

眼鏡の反射のやつは半年後くらいに他の方がLEDつきの眼鏡を作って大バズりしたらしい。制作者もこの記事も読んでいたらしいので多少恩恵が欲しいと思いました。そういうことがよくある。

2月

掲載の日付の関係上この月は1本だけ、しかも地味な企画であった。読み返すともう少し広げてやってもよかったよなと思う。掲載ペースに慣れないなかの試行錯誤が見えるなー。

3月

あーそうそうプロフィール帳たのしかった!架空駅弁については企画が通ったあと、そういえば自分には料理の素養もなければ鉄道も地理も詳しくない、と気づいてひいひいと書いた記憶があります。でも鴨肉はすごいおいしくできた。

4月

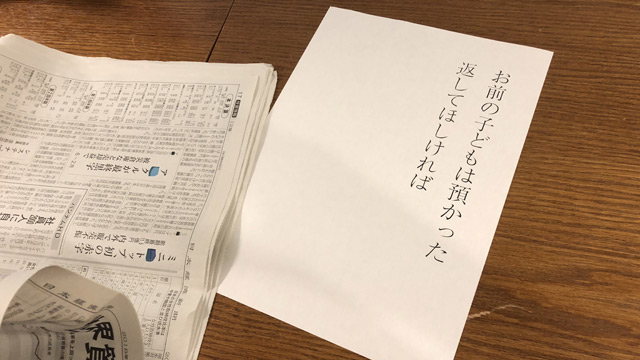

脅迫状の遊びも楽しかった。このあと井上マサキさんはクイズ99人の壁で100万円を獲得します。部屋を警告色にしたのも結構思い出深い。本当に長時間部屋にいると動悸がするのだ。

5月

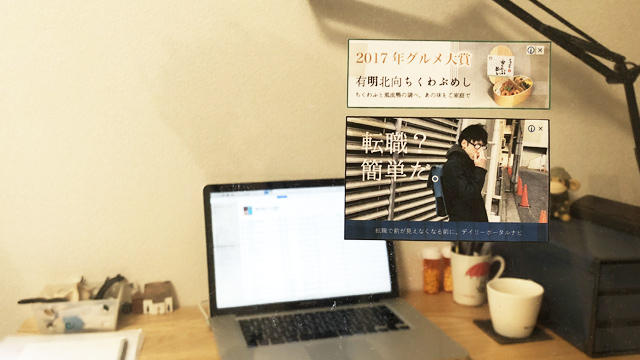

ネット広告の記事も作っていて楽しかった。撮影協力いただいたトルーさん江ノ島さんに「この撮影の正解がわからない」と手応えのなさをふんだんに与えた記事。このおふたりには下半期も大変お世話になりました。

6月

ありがたいことにアイスムでの連載が始まる。漫画+エッセイという、また全く異なる挑戦でした。iPadとApple pencil買ったり、この漫画用の絵柄を作ったり「そこから!?」というスタート。今見るとがんばってるけど下手だ。

・おいしくて探しづらいミニストップの“手づくりおにぎり”を推したい

・月刊住むひと vol.01 小田急小田原線 経堂駅 徒歩14分 賃料7.0万円

7月

たぶん今年1ネットで評価されてたのが7月のキラカードの記事。わりとパッパッと書けたやつだったので反響に驚く。労力と比例するものでもないんだなーと知見を得つつ、とくにその知見が今後に生かされたわけでもない。

・月刊住むひと vol.02 西武新宿線 下井草駅 徒歩11分 賃料7.4万円 ペット可

あとなぜかアイスムの連載2回目で絵が上手くなる。

8月

食べ物のかわいさに気づいた8月。ちょうどこの頃からDPZで「ライター反省会」という、ライターの暴走ぶりを笑って振り返るコンテンツが始まり「はっ、もっとパッションをぶちまけてもいいのか!」という衝動にかられ、最終的にはシュウマイランプを抱えてひとりで横浜へ繰り出します。

・月刊住むひと vol.03 JR京浜東北線 西川口駅 徒歩12分 賃料5.5万円 ロフト付き

シュウマイランプ、バズりとは無縁でしたが根強いファンがいる好きな記事。

9月

あれよあれよと参加者が7人まで増えてしまい大わらわになった主人公になる記事。今振り返るとばかばかしくて楽しかったけど、撮影は夜じゃない方がよかったんだろうな。カメラマンの安藤さんに「この撮影の正解がわからない」と手応えのなさをふんだんに与えた記事。

・月刊住むひと vol.04 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 賃料6.4万円 一口コンロ

10月

鹿児島シリーズ。「ただの会社員が記事書くために鹿児島に行かせてもらえるなんてなぁ」と感慨深かった、これも今年のハイライトだ。盛大に電車を間違えて青ざめた顔で1時間くらいタクシーに乗った思い出。忘れたい。

・月刊住むひと vol.05 東急池上線 蒲田駅 徒歩4分 賃料7.8万円

アイスム蒲田編も、変なマンション名をテーマにした最高傑作。この月はDPZ16周年の生放送も2本参加したしめちゃくちゃがんばった。

11月

たかをくくっていたら思ったより製作時間が膨大になってしまい平日土日と泣いた11月。こういう時間の見立ては一刻も早く身につけた方がいい。こういう作業自体がきらいじゃないのがいけない。

・月刊住むひと vol.06 JR南武線 分倍河原駅 徒歩10分 賃料6.9万円 半地下

12月

カメラマンの米田さんに「この撮影の正解がわからない」と手応えのなさをふんだんに与えたキリンケンタウロスの記事が今年の締め。知り合いまわりで話題沸騰しました、悔いなし。マサイキリンの取材対応してくれた平川動物公園の職員の方々もこんな形でキリン愛を昇華されるとは思ってなかったと思う。

・月刊住むひと vol.07 東急田園都市線 三軒茶屋駅 徒歩10分 賃料7.2万円 〜スマートスピーカーと風邪〜

あまり読まれてなかったけど、月刊住むひとも良い回です。

そんな2018年でした

という具合でした。お会いした方々が「読んでます」「あの記事が好きです」と言ってくださるのが本当に励みになりました。まじで嬉しいんです、あれ。あと、意外とひとによって好きな記事が違うのも嬉しかったな。いろんな記事書こう〜と思いました(この記事のコメントで好きだった記事のこと書いていただいてもいいのでね)。

2019年はもう少し記事の執筆ペースを落とすことになろうかと思います。とはいえ引き続きがんばりますので応援よろしくお願いします。

おしゅまいです。

「おてぴ」と打てば「お手数ですが添付pdfをご確認ください。」と出てくるという、だらけた仕事術

手抜き仕事術

先日のデイリーポータルZ 16周年イベントに出演したとき会社員枠として「仕事術をなんか出して」と言われ、出したのが「鬼のように単語登録をしている」という話。

これがなんだか思っていた以上に”ええやんけ”という評価をいただいたので、せっかくだから自分が登録している単語の一部を紹介しようかなと思います。

そのときに話したのが、上の画像の通り「おてぴ」と打てば「お手数ですが添付pdfをご確認ください。」と出てくるものなのだけど、こういった具合でよく使う言葉を3文字程度で登録しています。

ポイントはこの”3文字程度”という点で、2文字だと予期しないところで勝手に変換されてしまったりするので、3文字かつ普段使わないような文字列で登録することをおすすめします。

例えばこんな。

■あいさつ・お礼

「いつで」→「いつもお世話になっています。○○の北向です。」

「ありが」→「ありがとうございます。」

「ありた」→「ありがとうございました。」

「いじょよ」→「以上、よろしくお願いします。」

■指示系

「みもお」→「見積もりお願いします。」

「いだう」→「以下URLよりダウンロードください。」

「ごかよ」→「ご確認のほどよろしくお願いします。」

■文章補足

「ひょだ」→「表題の件、」

「けめ」→「件名の通りです、よろしくお願いします。北向」

「いたさい」→「いただけますと幸いです。」

「げつ」→「(月)」…ほかすべての曜日

■スミカッコ

「じょき」→「【情報共有】」

「でんれ」→「【電話連絡】」

「みもい」→「【見積依頼】」

そのほか、だいたいの協力先の会社名+担当者名や専門用語。

できるだけ楽して働きたい

「あ、この言葉よく使うなー」と思ったらその都度いろいろ増やしてカスタマイズしている具合です。10数文字打ったら簡単なメールは完成するので便利〜。予測変換も、予測で出るか確実じゃない状況で地味に探すラグなどもあるので、一思いに登録した方が早いと思います。

「いまだに文章でやりとりなんてしてるの?」なんて声もあるかもしれないですけど、まあ職種や業種によってはけっこうメールを打つ時間とかってバカにならないじゃないですか。こうやってすこーしずつ省エネしていって、みんなで仕事を楽にしていけるといいなと思います。

こんな単語登録してる!とかお得な情報あればぜひ教えてください!ね!